アルコールチェック対応アプリ10選|アプリの選び方と実務で役立つ選定ポイントを解説

2022年4月に施行された制度改正により、企業でのアルコールチェック対応は「義務」として定着しつつあります。しかし現場では、紙やExcelでの記録管理に手間がかかったり、どのアプリを選べばよいのか判断が難しいといった課題も。本記事では、実務で役立つアルコールチェック対応アプリの選び方と、おすすめの10種類を紹介します。無料・有料の違い、クラウド保存、検知器との連動など、導入時に押さえておきたいポイントもあわせて解説します。

アルコールチェック対応アプリとは

アルコールチェック対応アプリとは、企業が法令に基づいて実施する酒気帯び確認(アルコールチェック)の記録・保存・管理を効率化するためのツールです。従業員がスマートフォンやタブレットで測定結果を入力・保存し、クラウドで一元管理できるアプリも多く登場しています。

企業には、アルコール検査の実施と1年間の記録保存が義務づけられており、紙やExcelでの管理では「記録漏れ」「紛失」「転記ミス」といったリスクも伴います。そこで注目されているのが、こうした課題をカバーできるアルコールチェック対応アプリです。

アプリによっては検知器と連動して測定データを自動記録できるものや、運転日報・点呼管理と連携した車両管理型のものもあり、用途や規模に応じた選定が重要です。

アルコールチェック対応アプリの種類

アルコールチェックアプリといっても、機能や目的によっていくつかのタイプに分かれます。単体でアルコール測定と記録だけに対応するものから、運転日報や車両管理まで一体化された業務支援型のアプリまで、導入目的によって選ぶべき種類は異なります。

ここでは代表的な3タイプを紹介します。

1. 車両管理一体型

アルコールチェック機能に加えて車両の稼働状況・定期点検・運転日報・整備記録など、車両に関わる幅広い情報を一元管理できるタイプのアプリです。運転日報の自動作成や車両予約、鍵の管理といった機能も備えており、アルコールチェックを含む車両管理業務全体の効率化が図れます。

アルコール検知器とアプリが連動して記録を自動保存するのはもちろん、ドライバーごと・車両ごとの運行記録を紐づけて管理できるため、安全運転管理者の負担を大幅に軽減します。また、点呼や運転日報と統合することで記録の二重入力やミスを防ぎ、管理業務全体の精度向上と効率化につながります。

- 車両ごとの利用履歴・台帳・点検情報まで一元化できる

- 安全運転管理と車両管理を同時に効率化し、管理コストを削減

- アルコールチェック結果と運転日報を連携させた実務運用が可能

- 車両を複数台保有し、ドライバーの数も多い中〜大規模事業所

- 安全運転管理だけでなく、車両運用の最適化・DX推進も重視する企業

2. アルコールチェック特化型

アルコールチェックのみに特化したシンプルなアプリで、日々の測定結果を確実に記録・保存することに重点を置いています。多くの場合、専用のアルコール検知器とBluetoothなどで連携し、測定結果や時刻、使用者情報を自動的にアプリに記録します。

操作はシンプルで、アプリ上での測定操作や入力項目も最小限に抑えられており、初めて導入する企業でも扱いやすいのが特徴です。また、法令で求められる「測定結果の1年間保存」に対応した保存機能を備えているものも多く、日常的なチェック業務に必要な最低限の機能を過不足なくカバーしています。

- 操作が簡単で、初めての導入でも使いやすい

- 測定精度が高い製品が多く、確実なチェックが可能

- 有料でも比較的コストを抑えやすく、無料アプリも一部存在

- 小規模事業所や、まずは最低限の対応を行いたい企業

- アルコールチェック業務だけに機能を絞りたい企業

3. IT点呼一体型

IT点呼とアルコールチェック機能が一体化したタイプのアプリで、主に営業所や拠点における運行前後の点呼業務と、アルコールチェックの法令対応を一括で管理できるのが特徴です。運行管理者とドライバーがタブレットやスマートフォンを通じて非対面でやり取りでき、点呼記録・体調確認・免許証の提示確認などを同時に実施できます。

アルコール検知器と連動することで、測定値が自動で記録されるとともに、点呼記録と一括保存されるため、法定記録の一元管理が可能になります。クラウド上での管理に対応したものが多く、監査対応や過去データの検索・出力にも優れています。

- 点呼業務とアルコールチェックが同時に行え、業務効率が高い

- 非対面(遠隔)点呼にも対応し、出先ドライバーとの連携がスムーズ

- 点呼記録とチェック記録が紐づけられ、監査対応がしやすい

- 複数拠点やドライバー数の多い中堅〜大手の運送・物流企業

- 法令遵守に加え、業務全体のDX(デジタル化)を進めたい企業

アルコールチェック対応アプリ10選(タイプ別)

数あるアルコールチェック対応アプリの中から、自社に合ったものを選ぶにはどんな種類のアプリかを見極めることが大切です。ここでは、目的や機能ごとに3つのタイプ(特化型・IT点呼一体型・車両管理一体型)に分類し紹介します。

1. 車両管理一体型

LINKEETH

LINKEETH ALC CHECKは、アルコールチェックをクラウドで一元管理できるサービスです。スマホと検知器を使って測定データや顔写真を自動送信でき、不正防止やリアルタイム管理を実現。日誌や走行履歴との連携、点呼代行サービスとの連動など、運行管理業務を効率化する機能が充実しています。

全日本トラック協会やJ-BACの認定機器を採用し、高精度で安心の検知体制を構築。シリーズ導入実績10万台以上、3,000社超の企業に選ばれており、夜間対応やマニュアル支援など導入後のサポートも手厚いのが特長です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金 | 月額制(660円/ID〜)/年額プランあり/オプション有(要問い合わせ) |

| 無料期間 | 約3週間の無料トライアルあり |

| URL | LINKEETH LINKEETH ALC CHECK |

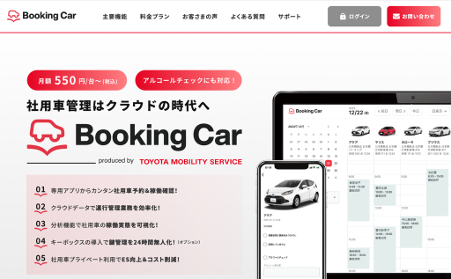

Booking Car

Booking Carは、社用車の予約・運行管理・鍵の受け渡し・運転記録の自動化など、社用車管理に必要な機能を一括で提供するクラウドサービスです。スマートフォンひとつで予約から鍵の利用・返却までが完結し、専用機器の設置も不要。運行記録の自動生成、稼働状況の可視化、アルコールチェック対応など、多機能ながら直感的な操作性が特長です。

プライベート利用や無人の鍵管理、コンプライアンス対応にも対応しており、従業員満足度の向上と車両コスト削減の両立をサポートします。社用車の効率的な運用や業務のデジタル化を進めたい企業におすすめのサービスです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金 | 月額制(550円/台〜)プライベート利用対応プランは990円/台〜、台数・オプションにより異なる |

| 無料期間 | 最大3ヶ月の無料キャンペーンあり(期間限定) |

| URL | Booking Car |

Mobility+(モビリティプラス)

Mobility+は、アルコールチェック・日報作成・車両予約・位置情報・運転傾向の分析などを一元管理できるトータル車両管理システムです。特に「アルコールチェックで安全が確認できるまでエンジンを始動させない仕組み飲酒検知時のエンジン始動ロック)」や「デジタルキー(スマホによる鍵管理)」など、飲酒運転防止と鍵の受け渡し工数削減に特化した独自機能が特長です。

運転日報は自動作成され、記載漏れや提出忘れを防げます。リアルタイムでのGPS位置情報管理や、ドライバーの運転傾向の分析機能により、安全運転指導や車両台数の最適化にも役立ちます。

LTE通信にも対応しており、遠隔地からの車両管理やトラブル時の対応も可能です。導入から運用・保守までをセイコーソリューションズが一括対応し、安心のサポート体制を提供します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金 | 要問い合わせ(利用台数やオプションにより異なる) |

| 無料期間 | 記載なし(要確認) |

| URL | Mobility+ |

D-Drive

D-Driveは、アルコールチェックの記録だけでなく、日々の運転日誌・点検・給油・免許証管理など、運行管理に必要な情報をまとめてクラウドで管理できるアプリです。ドライバーはスマホから操作するだけで運転日誌を自動作成でき、管理者は各種データをリアルタイムで確認・集計できます。

オドメータ―値の入力や車両稼働状況のビジュアル表示、免許証の有効期限管理、承認フローの標準搭載など、日常の安全管理業務を効率化する機能が充実しています。加えて、気象警報との連携(2025年提供予定)など安全運転支援機能も備え、より高度な運行管理が可能です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金 | 600円/1ID(税抜) ※アルコールチェック+運行管理基本機能 |

| 無料期間 | 記載なし(要確認) |

| URL | D-Drive |

Bqey(ビーキー)

Bqeyは、車両予約・デジタルキー・アルコールチェック記録・点検・運転日報など、社用車に関わる業務をまとめて効率化できるクラウド型の車両管理アプリです。スマホが鍵になるデジタルキーや写真付きアルコールチェック記録により、法令対応・コンプライアンス強化と業務負荷の軽減を同時に実現します。

導入は簡単で、初期費用はかからず工事も不要。クラウド連携型のサブスクリプションサービスなので、社内に専門知識がなくてもスムーズに運用を始められます。さらに、操作性に優れたUIや充実したマニュアル・サポート体制により安心して利用可能です。

車両稼働状況を可視化して社用車の適正台数を判断できる分析機能や、ペーパーレス化による管理工数削減も特長。業務の効率化と安全管理を両立したい企業に最適です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金 | 月額制(サブスクリプション形式・要問い合わせ) |

| 無料期間 | 記載なし(要確認) |

| URL | Bqey |

2. アルコールチェック特化型

スリーゼロ

スリーゼロは、130機種以上のアルコール検知器に対応し、既存機器の活用や多拠点運用にも柔軟に対応できるクラウド型アルコールチェック管理アプリです。検査記録のクラウド保存はもちろん、AI顔認証や免許証の有効期限管理機能を備え、運転者の本人確認や失効リスクの防止にも対応しています。

運転日誌の自動作成や月報出力、オドメーターの画像読み取り、車両予約との連動によるチェック漏れ防止など、日々の運行管理に役立つ機能が豊富。外部の勤怠管理・ドラレコ・ビジネスチャットとの連携も可能で、業務全体の効率化に貢献します。

プレミアムプランでは、検査アラート通知や一斉・個別のプッシュ通知機能も利用でき、組織的な安全運転体制の構築に適しています。特に多拠点展開や複数機器の混在環境における導入に向いています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金 | 要問い合わせ(プランにより異なる) |

| 無料期間 | 記載なし(要確認) |

| URL | スリーゼロ |

ALPiT

ALPiT(アルピット)は、アイリスオーヤマが提供するアルコールチェックのクラウド管理サービスです。専用アプリと検知器を連携し、測定結果をクラウド上に自動保存。記録・管理の業務負担を大幅に軽減し、法令対応にもスムーズに対応できます。

多くの企業が抱える「紙やExcelによる煩雑な管理」「多拠点での記録集約」「端末の買い替え」などの課題をまとめて解決。全国1,000社以上(※2025年3月時点)に導入されており、2週間の無料トライアルも提供されています。

さらに、検知器の寿命管理や交換も自動対応。クラウドで3年間のデータ保存が可能なため、2022年4月施行のアルコールチェック義務化にも対応済みです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金 | 検知器付きプラン:月額1,380円(税抜)/2年一括:33,120円(税抜)クラウド管理のみ:月額490円(税抜)/2年一括:11,760円(税抜) |

| 無料期間 | あり(要確認) |

| URL | ALPiT |

アルレポ

アルレポは、アルコールチェック業務に特化したクラウド型アプリで、測定から記録・承認までを一元管理できるサービスです。検知器とスマホがあれば、どこでも簡単にチェックが可能。紙の記録簿や報告業務にかかる負担を大幅に削減できます。

BLE(Bluetooth Low Energy)対応により、複数メーカーの検知器に対応している点も特徴で、既存機器をそのまま使いたい企業にも柔軟に対応。また、運転日報や勤怠報告と連携できるため、業務の一体管理にも向いています。

直感的なUIと顔認証機能で不正防止にも配慮されており、承認代行やメンテナンスサポートなど法令順守と現場の実務性の両立を支援します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金 | 500円/1ユーザー(税抜) ※5ID以上で契約 |

| 無料期間 | 記載なし(要確認) |

| URL | アルレポ |

3. IT点呼一体型

アルキラーNEX

アルキラーNEXは、Bluetooth接続された業務用アルコール検知器とアプリを用いたクラウド型のアルコールチェックサービスです。J-BAC認定機器を含む複数モデルに対応しており、検知精度の高い日本製センサーを搭載しています。「いつ・どこで・誰が」検知したかをクラウド上でリアルタイムに管理できます。

運転日報の自動作成や走行距離の記録、検知漏れのアラート表示など、点呼や運転管理に必要な機能を多数搭載。さらに、走行経路の可視化、免許証・車検の有効期限通知、車両予約や予定管理、ビデオ通話による遠隔点呼など、運行管理全体を支える機能が豊富です。

外部システム連携も充実しており、勤怠管理やドラレコ、チャット通知、キーボックス管理などと接続可能。確実な記録・不正防止・ペーパーレス化を同時に実現し、中〜大規模の事業所や運行体制に柔軟に対応するツールとして高く評価されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金 | 要問い合わせ(使用端末・プランにより異なる) |

| 無料期間 | 記載なし(要確認) |

| URL | アルキラーNEX |

アルコールチェックアプリを選ぶ5つのポイント

1. 導入目的と業務フローに合っているか

アルコールチェックを「記録として残すだけ」で良いのか、それとも「検知器と連動してリアルタイムに確認・保存」する必要があるのかによって、選ぶべきアプリは大きく異なります。例えば、毎日の点呼や管理業務を一括で効率化したい場合には、アルコールチェックに加え、運転日報や点検機能までカバーした総合型のサービスが適しています。まずは自社の運用フローを見直し、何をアプリに求めるのかを明確にしましょう。

2. 対応するデバイス・OSを確認

アプリによって、対応しているデバイスやOSに制限があります。例えば、iPhoneには対応していてもAndroidでは使えない、もしくはその逆というケースもあるため、社用スマホの機種構成に応じて選ぶ必要があります。

また、管理者がPCで操作したい場合には、ブラウザ対応やWeb管理画面の有無も重要な選定基準となります。導入後のトラブルを避けるためにも、デバイス環境との相性は事前に確認しておきましょう。

3. データの保存方法・保存期間

改正道路交通法により、アルコールチェックの記録を1年間保存する義務があります。そのため、記録データが「クラウドで自動保存されるのか」「端末にローカル保存されるのか」は非常に重要です。

クラウド型であれば、複数拠点からの一元管理が可能なほか、データの紛失リスクも低減できます。逆にローカル保存のみのアプリは、手動でのバックアップやエクスポート作業が必要になる場合があるため、運用コストや負担にも直結します。

4. 無料/有料の違いとコスト感

無料アプリの中には、アルコールチェックの記録機能が最小限に抑えられているものもあります。対して有料アプリでは、検知器との連携や自動撮影、記録改ざん防止など、法令対応を見据えた高機能が搭載されています。

料金体系も「月額固定」「IDごとの課金」「年額一括」など様々です。導入初期費用だけでなく、年間を通じたトータルコストや、台数・利用人数に応じた変動も見込んで比較検討しましょう。

5. 運転日報や勤怠管理との連携可否

アルコールチェックが単体で完結するだけでなく、運転日報・勤怠システム・車両予約・鍵管理などと連携できると、総務や安全運転管理者の業務は大幅に効率化されます。たとえば、出退勤情報と運転状況を一元的に管理できれば、社内のコンプライアンスや労務管理の精度も向上します。

今すぐ必要なくても、将来的に業務拡張やDX(デジタルトランスフォーメーション)を見据えるなら、連携可能性のあるアプリを選ぶことが賢明です。

アルコールチェックアプリに関するよくある質問

Q1.無料アプリでも法令対応は可能ですか?

A1.一部の無料アプリでも記録保存や簡易チェックには対応できますが、1年間のデータ保存や改ざん防止、検知器との連携など、法令で求められる実務対応すべてを満たすには機能が不足することがあります。運用体制に応じて、有料版の導入も検討が必要です。

Q2.スマートフォンだけで完結するアプリはありますか?

A2.あります。スマホ単体で記録・管理ができるアプリも存在しますが、検知器とのBluetooth連携が必要な場合や、PCでの一元管理が前提のツールも多いため、自社の運用フローとの適合性を確認しましょう。

Q3.検知器はどのアプリでも使えるのでしょうか?

A3.多くのアプリは専用または推奨の検知器が決まっています。Bluetooth対応機種やクラウド連携が必要な場合もあるため、アプリと機器の互換性を事前に確認することが大切です。

Q4.アルコールチェックの記録はどのくらい保存すべきですか?

A4.道路交通法により、アルコールチェック結果の記録は1年間の保存義務があります。紙やExcelでは管理が煩雑になるため、検索や出力機能を備えたアプリでのクラウド保存が推奨されます。

Q5.アプリ導入のメリットは何ですか?

A5.アプリを使うことで、記録の手間・ミス・保存の手配といった負担を大幅に軽減できます。特に、クラウド型のアプリなら記録の検索・出力も簡単で、監査や法令対応にも強みがあります。また、検知器と連動すれば、なりすまし防止や測定結果の改ざん防止にもつながります。

アルコールチェック対応アプリの特性を理解し、自社に合ったアプリを選ぼう

アルコールチェック対応アプリを導入する際は「費用」「機能の充実度」「検知器との連動」「記録の保存方法」など、複数の観点から比較検討することが重要です。記録だけで十分なのか、運転日報や点検機能まで求めるのかなど、自社の運用目的に合ったタイプを見極めることが出発点となります。

多くのアプリは無料トライアルやデモ期間を提供しているため、まずは実際に使ってみて操作性や使い勝手を確認するのがおすすめです。現場の負担を軽減し、コンプライアンスにも対応できる仕組みを整えるために、自社に最適なアプリ選びを進めていきましょう。

下記のようなお悩みはありませんか

- アルコールチェックが大変

- 管理をまだエクセルで行っている

- ツールがバラバラで統合されていない