安全運転管理者とは?対象事業者・罰則・不在時対応を分かりやすく解説

アルコールチェックの義務化により、安全運転管理者の役割はこれまで以上に重要性を増しています。2023年12月からは白ナンバー車を使用する事業所においても、アルコール検知器による酒気帯び確認とその記録保存が義務付けられました。

しかし現場では「自社が対象になるのか」「誰が対応すべきか」「管理者が不在の場合はどうするのか」など、実務上の戸惑いや不安の声も多く聞かれます。

本記事では、安全運転管理者の基本的な役割をはじめ、制度の概要や対象範囲の見極め方、点呼の具体的な手順、不在時の対応方法、さらには違反時のリスクまで、実務に必要なポイントをわかりやすく解説します。

安全運転管理者制度とは?

安全運転管理者とは、道路交通法に基づいて一定の条件を満たす事業所において選任が義務づけられている「交通安全の責任者」です。運転者の指導や酒気帯び確認を通じて、社内の安全運転体制を支える役割を担います。

安全運転管理者の業務内容

安全運転管理者の業務は、道路交通法施行規則第9条の10に定められており、主に運転者の適性把握、安全運行のための計画策定、交替要員の配置、安全運転の指示、運転日誌の記録、安全運転指導などが含まれます。

2021年の法改正により新たに2つの業務が追加されました。以下の表は、法改正前後の業務内容の変化を示しています。

▼法改正前後の業務・責任範囲

| 法改正前 | 法改正後 |

|---|---|

| 運転者の適性等の把握 | 運転者の適性等の把握 |

| 安全運転確保のための運行計画の作成 | 安全運転確保のための運行計画の作成 |

| 危険防止のための交替運転者の配置 | 危険防止のための交替運転者の配置 |

| 異常気象時等の安全確保の措置 | 異常気象時等の安全確保の措置 |

| 点呼等による安全運転の指示 | 点呼等による安全運転の指示 |

| 運転日誌の備え付けと記録 | 運転日誌の備え付けと記録 |

| 運転者の安全運転指導 | 運転者の安全運転指導 |

| 運転前後の運転者の酒気帯びの有無の確認 | |

| 酒気帯びの有無の確認内容の記録等及び検知器の有効保持 |

出典元:安全運転管理者の業務 / 警視庁

法改正によって追加された新たな業務

酒気帯びの有無を確認し、記録を1年間保存(2022年4月施行)

運転前後に、運転者が酒気帯びかどうかを目視等で確認し、記録を1年間保管することが義務化されました。通常は対面で行いますが、直行直帰や出張などの場合は電話・オンライン点呼も認められています。

アルコール検知器を使った確認と常時管理(2023年12月施行)

アルコール検知器を使って確認し、記録を残すこと、また機器を常に使用可能な状態で保つことが義務づけられました。特別な機器は不要ですが、定期点検や電池交換など日常的な管理が求められます。

そのほか、年に1回各都道府県の公安委員会が実施している「安全運転管理者講習」を受講する必要があります。

※上記に加え、安全運転指導、点呼、日誌記録などの従来業務も継続して求められます。

企業が安全運転管理者を選任すべき理由

法令対応と企業の信頼性向上のために

道路交通法により、一定の条件を満たす事業所には安全運転管理者の選任が義務づけられています。2022年4月以降、アルコールチェックの法令が強化されたことでその重要性は一層高まっています。万が一、制度に違反して事故が起きれば企業の責任が問われ、社会的信用の喪失にもつながります。その一方で、適切な体制を整えている企業はコンプライアンスを重視する姿勢として高く評価されやすくなります。

事故リスクの軽減と従業員の安全確保

安全運転管理者が日常的に点呼や指導を行うことで、酒気帯び運転や体調不良などのリスクを事前に察知し、事故を未然に防ぐことが可能です。従業員の命を守るだけでなく、労災や賠償リスクの軽減にもつながります。企業にとっては、安心して働ける職場環境の整備という点でも重要な取り組みです。

業務負担の軽減と管理の効率化

近年はアルコールチェックのクラウド管理や運転日報の自動作成など、ITを活用した支援ツールも増えています。安全運転管理者を選任し、業務フローを整備することで、管理の属人化を防ぎ、運行管理の効率化とミス防止が実現できます。特に中堅・大企業にとって、継続的な業務改善につながることもメリットの一つです。

安全運転管理者を選任すべき企業の条件

道路交通法により、自動車を一定台数以上保有する事業所には、安全運転管理者の選任が義務づけられています。とくに2022年以降はアルコールチェックに関する規制が強化され、管理者の責任はますます重くなっています。自社が対象かどうか、早めに確認しておくことが重要です。

選任義務のある事業所の条件

以下のいずれかに該当する場合、安全運転管理者の選任が法令で義務づけられます。

- 乗車定員が11人以上の自家用自動車を1台以上使用している

- 5台以上の自家用自動車を使用している

※二輪車は0.5台としてカウント

※ただし、運送業などで「運行管理者」の選任が義務付けられている事業所は、この制度の対象外です。

副安全運転管理者の選任が必要なケース

自動車の保有台数が増えると、副安全運転管理者の選任も義務付けられます。副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助し、日々の管理体制を支える重要な役割を担います。台数に応じて、以下の基準に従い適切に配置する必要があります。

| 車両台数 | 安全運転管理者 | 副安全運転管理者 |

|---|---|---|

| 5〜19台 | 1名 | 不要 |

| 20〜39台 | 1名 | 1名 |

| 40〜59台 | 1名 | 2名 |

| 60〜79台 | 1名 | 3名 |

| 以降、20台ごとに | 1名 | +1名ずつ追加 |

なお、5台未満でも副安全運転管理者を選任することは可能です。選任することで安全運転管理者が不在の際でも適切な対応が可能となります。

安全運転管理者の選任要件

安全運転管理者を選任する際には、誰でもよいというわけではありません。道路交通法に基づき、以下の4つすべての要件を満たすことが必要です。

- 満20歳以上

- 自動車の運転管理に関する業務経験が2年以上 または 自動車の運転経験が3年以上

- 次の場合は選任不可

- 過去2年以内に道路交通法違反により運転免許停止処分を受けた人

- 過去2年以内に安全運転管理者を解任された人

- 運転免許を持っていない人

- 原則としてその会社に常勤している(非常勤や外部委託は不可)

参考:安全運転管理者制度の概要(PDF)|警察庁

安全運転管理者の届け出の期限と手続き方法

安全運転管理者を選任した後は、速やかに所定の届出手続きを行う必要があります。怠ると罰則の対象となるため、法令に基づいた正確な対応が求められます。

届出期限:選任した日から15日以内

安全運転管理者や副安全運転管理者を選任した場合は、その日から15日以内に届出を行う必要があります。届出は、事業所を管轄する警察署(交通課)を経由して公安委員会へ提出します。

この届出義務は、道路交通法第74条の3第5項で定められており、違反すると罰則の対象となります。選任しただけで手続きを忘れないよう、期限内の対応が求められます。届け出の書式は各警察署の公式サイトでダウンロード可能です。

また、以下のような場合も、15日以内の届出が義務付けられていますのでご注意ください。

- 安全運転管理者・副管理者の変更や解任

- 事業所の所在地や名称の変更など、届出内容に関わる情報の変更

※ 届け出を怠ると、道路交通法により5万円以下の罰金が科される可能性があります。

届出方法は「直接持参」「郵送」「オンライン」の3通り

安全運転管理者の届出は、以下の3つの方法から選べます。

- 管轄の警察署(交通課)へ直接持参

- 郵送で提出(※一部地域では非対応)

- オンライン申請(警察庁「警察行政手続サイト」)

警察庁が提供する「警察行政手続サイト」から、安全運転管理者の届出をオンラインで行えるようになっています。ただし、福岡県、愛知県、大阪府、香川県、鹿児島県、長崎県、沖縄県の7府県については、このサイトからの直接申請には未対応です。

それぞれの県ごとにオンライン申請ページが用意されており、同サイト内から各県の申請ページにアクセス可能です。移動や郵送の手間を省けるため、まずはオンライン申請の利用を検討してみましょう。

届出に必要な書類

安全運転管理者を選任する際には、所定の書類を整えて提出する必要があります。手続きに不備があると受理されない場合もあるため事前に内容を確認し、準備を進めましょう。

選任届出書

各都道府県警察の公式サイトからダウンロードできます。フォーマットは自治体ごとに若干異なる場合があるため、提出先の管轄に対応した書式を使用しましょう。

住民票の写し

本人確認書類として必要です。マイナンバーの記載がないものを取得してください。

運転免許証の写し

選任対象者の運転免許証の写し(表・裏)が必要です。カラーコピーが推奨されています。

運転記録証明書

過去の違反歴などを証明する書類で、自動車安全運転センターにて取得できます。発行手数料は670円(非課税)です。郵送またはオンライン申請が可能ですが、取得には数日かかるため余裕をもって申請しましょう。

自動車運転管理実務経歴証明書

選任要件における「運転管理業務経験」の証明として求められることがあります。ただし、都道府県によっては不要な場合もあるため、事前に確認が必要です。

安全運転管理を効率化する3つのポイント

アルコールチェック制度を現場に定着させるには、安全運転管理者の業務負担を軽減しながら、実効性ある体制を整えることが重要です。以下の3つのポイントを意識することで、効率的な運用が可能になります。

1. 安全運転管理者の不在時や緊急時にも対応できる体制を整える

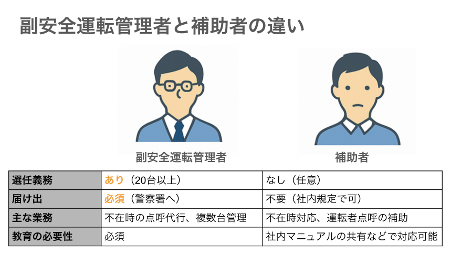

安全運転管理者が不在の場合でも制度に沿った対応が滞らないよう、副安全運転管理者や補助者の選任が効果的です。これにより日常的な点呼業務の分担や、急な対応にも柔軟に対応できます。

以下の図は、副安全運転管理者と補助者の義務や役割の違いを整理しています。

また、直行直帰や深夜・休日勤務といった多様な勤務形態にも対応するため、電話やWeb会議ツールによる遠隔点呼の導入、クラウド型点呼システムの活用、点呼代行サービスの検討なども有効です。

▼例:アルコールチェックの実務対応例

| 想定される状況 | 対応例 |

|---|---|

| 安全運転管理者が不在 | 副管理者・補助者による点呼の代行 |

| 直行直帰・出張 | 電話・Web会議ツールによる遠隔点呼(顔・声で確認) |

| 深夜・早朝 | 遠隔点呼/クラウドシステム/代行会社の活用など、時間外対応体制の整備 |

| マイカー/レンタカー使用 | 業務使用でも点呼が必要。社内ルールとして明文化・対象車両の明記 |

2. 手順を明文化し、誰でも迷わず運用できるようにする

アルコールチェックを確実に実施するには、運用ルールを具体的に定め、現場での迷いや対応のばらつきをなくすことが大切です。点呼の流れやアルコール検知器の使い方、記録の方法などを業務マニュアルとして整理し、誰が対応しても同じ手順で実施できる体制を整えましょう。

例えば、「出発前に確認する項目」「検知器の使用手順」「記録の残し方」といった実務の流れを図やチェックリストで可視化し、現場に掲示することで対応しやすくなります。また、記入例を用意したり、担当者への初期教育を行うことで、日々の運用をスムーズに進められます。

複数拠点がある企業では、拠点ごとに独自の対応がされてしまうケースも少なくありません。全社で共通の基準やルールを定め、拠点ごとの点呼実施者・記録者・データ保管者を明確にしておくことで、対応の統一と管理のしやすさが向上します。

3.運転者への理解促進と協力体制の構築

制度を円滑に運用するためには、現場の運転者一人ひとりの理解と協力が欠かせません。ただルールを伝えるだけでは形骸化しやすく、「なぜ行うのか」が伝わらなければ、形だけの実施や消極的な対応にとどまってしまうこともあります。

そのため、制度の背景や目的をきちんと説明し、運転者自身が納得感を持てるような伝え方が重要です。たとえば、「万が一の事故が発生した場合、企業全体に責任が問われる」「安全運転管理者にも罰則が科される」といった実際のリスクや法的義務を具体例を交えて説明すると、意識の変化が期待できます。

また、日々の点呼を煩雑な業務と捉えさせない工夫も必要です。点呼の時間や手順が明確に決まっていることで、運転者側の負担感も軽減されます。さらに、質問しやすい雰囲気づくりや、定期的なフィードバックの場を設けることで、制度に対する理解と当事者意識が高まり、組織としての安全運転体制がより強固になります。

安全運転管理者に関するよくある質問

ここでは安全運転管理者の実務においてよくある4つの疑問を整理します。

Q1. 安全運転管理者のアルコールチェックは誰がするのでしょうか?

基本は安全運転管理者が実施します。不在時は、副安全運転管理者や補助者、代理者などが代行可能です。事前に役割を定め、代行者にも教育・訓練を行っておくことが重要です。

実施者は記録簿に実名で記載する必要があり、安全運転管理者は確認結果を後からチェックし、責任を持って対応状況を把握しましょう。

Q2. 安全運転管理者が不在の場合はどう対応すればいいですか?

副管理者や補助者の体制を構築しておくことが前提です。そのうえで、直行直帰・早朝出勤・休日出勤・長期出張などのケースでは、以下のような柔軟な運用が必要になります。

- 電話やビデオ通話での点呼

- クラウドツールでのリアルタイム記録・共有

- 携帯型検知器での自己測定と報告

- 業務フローを図解・手順化したマニュアルの整備

Q3. アルコール検知器が壊れたらどうしたらいいですか?

検知器が使用できない状況でもアルコールチェックの義務は免除されないので注意が必要です。その場合は以下の対応が求められます。

- 目視・聞き取りによる酒気帯びの有無を確認

- 確認方法とその結果を記録簿に正確に記載する

- 「検知器を使わなかった理由」も明記する

なお、検知器の故障は管理体制の不備とみなされる可能性があるため、予備の検知器を常備することが推奨されます。

Q4. アルコールチェックを効率化するツールやシステムはありますか?

はい、クラウド型アルコールチェック管理システムの導入で、記録・管理が大幅に効率化されます。主なメリットには以下のようなものがあります。

- 測定データの自動記録

- 複数拠点の一元管理

- リアルタイム確認と通知

- コンプライアンス強化(記録項目の網羅)

クラウド型サービスは、車両管理と連携し効率的な運用が可能になります。導入時は、操作性や既存システムとの連携、サポート体制なども確認しましょう。

自社のリスクを見直し、アルコールチェック体制の整備を進めましょう

アルコールチェックの義務化は、安全運転管理者にとって形式的な対応ではなく、企業全体のリスク管理体制を問われる重要な業務です。

本記事では、安全運転管理者が押さえておくべき法令上のルールや、実務で求められる体制づくり、不在時の対応方法について解説しました。まずは自社の管理体制を見直し、チェック実施者の明確化や記録ルールの整備など、基本の徹底から始めることが重要です。

車両管理システム「Mobility+」でアルコールチェック業務を効率化

安全運転管理者の業務には、アルコールチェック結果や運転日報の記録・管理など、煩雑で属人的な作業が多く含まれます。こうした実務の負担を軽減し、確実な法令遵守を支援するのが車両管理システム「Mobility+」です。

Mobility+の主な機能とメリット

- アルコールチェック結果とエンジン始動の連動により、飲酒運転の未然防止

- アルコールチェック結果、運転日報を自動記録・クラウド保管で記録漏れを防止

- デジタルキー運用による鍵の受け渡し・管理の無人化

- デジタルキーとスマートフォン連携により、管理者不在時や直行直帰にも対応できる運用体制を構築

法令対応だけでなく、日々の業務を効率化しアルコールチェック制度を無理なく現場に定着させたい企業様は、ぜひ導入をご検討ください。