社用車事故の対処法|会社が負う責任やリスク低減策を解説

社用車を複数台保有する企業にとって、社用車運行中の事故は必ず避けなければならないリスクです。

万が一事故が発生した際、初動対応の遅れは会社の信頼を損ない、法的な責任や社員とのトラブルに発展する可能性も秘めています。

本記事では、事故発生時の基本対応や会社と従業員の責任範囲に加え、日頃から備えておきたいリスク対策と、車両管理システムを活用した事故防止の取り組みまでをご紹介します。

社用車事故の現状

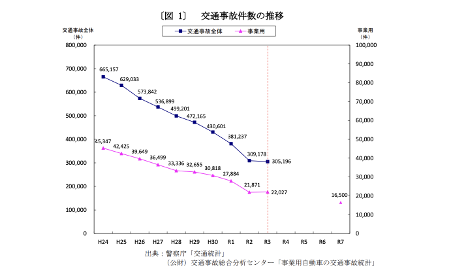

社用車を含む事業用自動車では、日々の業務中に常に事故のリスクがあります。警察庁が公開した「交通統計」を見ると、企業としてのリスク管理体制が強く求められていることが読み取れます。

警察庁「交通統計」によると、令和3年(2021年)に全国で発生した交通事故件数は305,196件。そのうち事業用自動車による事故は22,027件で、全体の約7.2%を占めています。この数字は年々減少傾向にあるものの、事業用車両に関しては「2025年までに16,500件以下に抑える」という目標が掲げられており、依然として予断を許さない状況です。

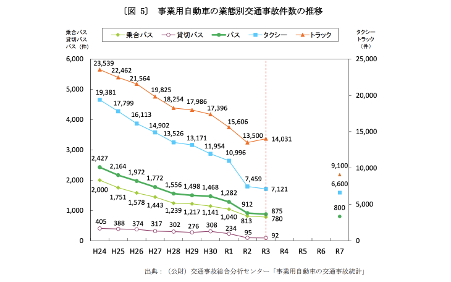

さらに、事業用自動車の業態別に見ると、最も多いのがトラック(14,031件)、次いでタクシー(7,121件)、バス(875件)と続きます。特にタクシーやバスは利用者の安全に直結するため、事故が企業の社会的信頼に与える影響も大きくなります。

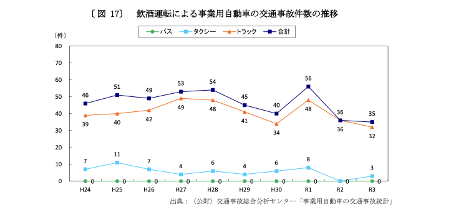

また、特に注意すべきは「飲酒運転による事業用自動車の交通事故」です。公益財団法人 交通事故総合分析センターの統計によれば、令和3年にはトラックで32件、タクシーで3件の飲酒運転事故が報告されています。件数は少ないものの、重大事故につながる可能性が高く、企業として絶対に見過ごせないリスクです。

企業の対応ひとつで事故の発生は防げるだけでなく、万一の際の被害拡大も最小限に抑えられます。組織全体でリスクに対する共通認識を持ち、継続的な対策を講じることが求められています。

社用車事故の発生時、まず取るべき初期対応のポイント

もし社用車を使用中に事故が発生した場合、まず取るべき初期対応ポイントは以下の点です。

| 事故現場での初期対応 | 第一に人命と安全確保を優先する |

|---|---|

| 緊急連絡 | 負傷者がいる場合は救護を行い、119番に連絡する |

| 警察への連絡・対応 | 110番に連絡し、事故状況を警察に説明する (写真・動画・メモなどを含めて) |

| 二次被害の防止措置 | 事故現場から被害がさらに拡大しないように措置を取る |

会社への報告は必須

事故が発生した際は、現場の安全確保や警察への連絡が済んだ後、会社にも忘れず連絡しましょう。運転者や同乗者は、事故の状況や被害の有無を上長や車両管理者に正確に伝える必要があります。

社用車による事故は、会社にも法的責任が及ぶ場合があります。損害を与えた相手がいる場合は、会社が契約している保険での対応が求められます。また、ドライブレコーダーに記録が残っている場合は、帰社後に映像データを共有しましょう。

万が一、会社への報告を怠るとコンプライアンス違反とみなされ、企業全体の信頼を損なう可能性があります。事故対応の一環として、会社への報告は必ず行うよう徹底しましょう。

保険会社への連絡も忘れずに

現場の状況が把握できたら、会社を通じて保険会社へ連絡を入れます。社用車の場合は、会社が加入している保険が適用されます。

まずは、契約している保険の種類や補償内容を社内で確認し、事故の概要とあわせて保険会社に伝えましょう。その際、相手方の氏名・住所・加入保険会社などの情報も、できるだけ正確に把握しておくことが大切です。

社用車事故の責任は誰が負う?会社と従業員の法的な関係

社用車で事故を起こした場合、会社も責任を問われる場合があります。しかし、その責任の範囲はどこまで問われるのでしょうか?法的な側面から解説します。

「運行供用者責任」とは?会社が負う責任の範囲

運転者が従業員であっても、その車両が起こした事故の責任を会社も負うことがあります。これを「運行供用者責任」といいます。「運行供用者」とは、車両の所有者や使用者など、自動車の運行を支配・管理している人のことを指します。「運行供用者に過失がない」と証明できない限り、責任は免れません。これは、自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条の定めに基づく考え方です。

例えば、従業員が運転中に「前方不注意」「スピード超過」など不注意で事故を起こした場合、その過失は会社にも及ぶとされます。たとえ従業員が会社の規則に違反していても、業務との関連性が認められれば、会社も責任を免れないことがあるのです。

また、下請け構造で業務を進めている場合、基本的には下請け会社の従業員が起こした事故の責任は、下請け会社が負うこととなります。ただし、元請け会社が車両の運行に実質的に関与していたり、不適切な指示を出していたりした場合は、元請け会社も責任を問われる可能性があります。

次に派遣先企業の社用車を運転中に事故を起こした場合、原則として車の「運行供用者」である派遣先企業が責任を負います。平素の業務の「指揮命令者」にあたるため、責任を問われることとなるのです。同時に、人材派遣会社も「使用者責任」を負う可能性があります。どちらの会社がより強い責任を負うかは、個別の状況によって判断が分かれると考えられます。

従業員の法的責任とは

社用車を運転中に事故を起こした場合、従業員にもさまざまな法的責任が発生します。ここでは、「刑事責任」「行政責任」「民事責任」の3つに分けて解説します。

刑事責任:法律違反に対する処罰

人身事故や悪質な運転(例:危険運転致死傷)を起こした場合、刑事責任が問われます。これは警察による捜査を経て検察が起訴し、裁判によって有罪判決を受けると、罰金刑や懲役刑などの刑罰が科されます。

行政責任:運転免許に関する処分

事故の内容によっては、交通違反点数が加算され、免許停止や取消といった行政処分を受ける可能性があります。これは刑罰とは別に、行政機関が課す処分です。

民事責任:損害賠償の義務

事故によって他人に損害を与えた場合(車の修理費・治療費・慰謝料など)、民事上の賠償責任が発生します。ただし、被害者側にも過失がある場合は「過失相殺」が適用され、従業員が全額を負担するわけではありません。

さらに、会社にも責任が認められるケースがあります。例えば、過度な業務指示や安全管理の不備などが原因であれば、会社と従業員の過失割合に応じて、従業員の賠償負担は軽減されます。

社用車事故の修理費や賠償金、誰が負担する?

社用車で事故が発生した場合、修理費用や損害賠償は「誰が」「どの程度」支払うのかは重要なポイントです。以下では、会社と従業員それぞれの負担の可能性と、注意すべき点について解説します。

会社が費用を負担するケース

従業員が業務中に事故を起こした場合、多くは会社が加入している保険を利用して対応します。これは「運行供用者責任」や「使用者責任」に基づき、会社が一定の責任を負うとされているためです。

ただし、法律上、企業と従業員の損害賠償負担割合は明確に定められておらず、実際には状況に応じて判断されます。

従業員に負担を求めるケース

従業員に修理費や賠償金の一部を負担させるには、就業規則や雇用契約書で事前に明確に定めておくことが必要です。

また、以下のような重過失や故意による事故の場合に限り、従業員への請求が認められるケースがあります。

- 飲酒運転

- 無免許運転

- 故意による事故 など

ただし、通常の業務中に発生した軽微な過失による事故では、従業員個人に全額を請求することは現実的ではなく、損害の一部負担にとどまるのが一般的です。

「給料天引き」による賠償請求はできるのか

修理費や賠償金を「給料から天引きする」ことは、原則として労働基準法で禁止されています。たとえ従業員の同意があっても、一方的な天引きは法的に問題となる可能性があります。

従業員に負担を求める場合は、あくまで協議と同意の上で行うことが必要です。

トラブルを避けるために

事故後のトラブルを未然に防ぐには、「責任の所在」と「対応ルール」を平時から明確にしておくことが大切です。以下のような対策を講じておくと、従業員との信頼関係を守るうえでも有効です。

- 就業規則や車両管理規程で、事故時の責任範囲を明文化しておく

- 入社時や定期的なルール説明を通じて、従業員から同意を得ておく

- 安全運転教育やアルコールチェック体制の整備など、事故を未然に防ぐ取り組み

会社と従業員の信頼関係を守るためにも、ルールの明文化と平時からの備えがカギとなります。

事故の再発を防ぐために効果的な3つの予防策

社用車の運用において、事故のリスクは完全には避けられないものの、事故の再発を防ぐために予防策を講じることは重要です。

事故がもたらす損害は、修理費や賠償といった金銭的な負担だけでなく、事故対応にかかる時間や人手、さらには企業イメージの低下といった無形の損失も含まれます。事業を持続的に成長させていくためには、こうしたリスクを最小限に抑える仕組みづくりが欠かせません。

ここでは事故の再発を防ぐために効果的な予防策を紹介します。

1. ヒューマンエラーを防ぐための「安全運転教育」

まず重要なのは、従業員の安全運転に対する意識を高めることです。

年1回などの頻度でプロ講師による安全運転講習を実施すれば、運転技術や交通知識のアップデートが図れます。また、社内ルールとして、速度制限・休憩・車両点検などを明文化し、全社員に徹底することも有効です。

さらに、日常の運転の中で「ヒヤリとした」「ハッとした」経験(いわゆるヒヤリハット事例)を従業員同士で共有し、それがなぜ起きたのか、どうすれば防げたのかを考える文化を育てることも、事故防止に役立ちます。

2. テクノロジーを活用した事故防止策

次に、ドライブレコーダーや車両管理システムなどのテクノロジーを活用した事故防止策も考えられます。

ドライブレコーダーを導入することで、事故発生時の状況確認や過失の判断が容易になります。特に通信型のドラレコは、運転中の映像をリアルタイムで共有できるため、運転者が「見られている」という意識を持ち、慎重な運転につながるケースも少なくありません。

また、車両管理システムを活用すれば、GPSや各種センサーによって車両の位置、速度、急ブレーキなどの挙動を把握できます。これにより、危険運転の傾向がある従業員を早期に発見し、個別に指導することが可能になります。

3. 社用車管理体制の強化と効率化

社用車を安全に運用するためには、管理体制の見直しも必要です。まず、定期的な点検・整備を徹底し、その記録をきちんと残すことで、故障や事故のリスクを低減できます。

さらに、「誰が・いつ・どのように」社用車を使用するのか、具体的なルールを設けて従業員に周知しましょう。無駄な使用や想定外のトラブルを防ぐためには、ルールに基づいた運用が重要です。

加えて、運転者と車両管理者が日常的に連携しやすい体制づくりも効果的です。困ったときにすぐ相談できる関係性があれば、トラブルの拡大を未然に防ぐことができます。

社用車事故のケース別対処法

社用車事故において想定される「トラブル」や「課題」に対し、どのように対応すべきかをケースごとに解説します。

報告しないまま発覚した事故への対応

事故発生後に従業員が会社への報告を怠り、後から発覚するケースも想定されます。

このような場合、会社はまず事実関係を冷静に確認し、なぜ報告がなされなかったのか、従業員から事情を聴取する必要があります。従業員の行動が就業規則に違反している場合は、社内規程に基づき厳正に対応を進めることが求められます。

また、事故から一定期間が経過すると保険が適用されないケースもあり、会社にとって大きな損害リスクとなる可能性があります。

報告義務の違反は、企業の信頼性や法令順守(コンプライアンス)にも関わる重要な問題であるため、「事故が発生したら速やかに報告する」という意識を従業員に徹底することが不可欠です。

酒気帯び運転など悪質な事故への対応

酒気帯び運転や無免許運転など悪質性の高い事故が発生した場合、会社にも重大な影響が及ぶ可能性があります。

従業員がそのような違反行為を行った場合、当人が刑事責任を問われるだけでなく、会社側も管理責任を追及され、社会的信用を大きく損なうリスクがあります。

そのため、会社としては事実関係の確認を徹底し、就業規則に基づいた厳正な処分を行う必要があります。また、日頃から違反行為の禁止とその罰則内容について明確にし、従業員への周知を徹底しておくことが極めて重要です。

社用車事故に関してよくある質問

ここでは、社用車事故に関してよくある質問をまとめました。

Q1. 社用車で従業員が事故を起こした場合、会社はどのような責任を負うのでしょうか?

会社は「運行供用者責任」や「使用者責任」を負います。運行供用者責任とは、自動車の運行を支配する者が負う賠償責任で、社用車の場合、会社が該当します。

また、使用者責任は、従業員が業務中に第三者に損害を与えた場合に会社が負う賠償責任です。これらの責任により、従業員の過失による事故であっても、会社は被害者への損害賠償義務を負うことになります。

Q2. 社用車事故の修理費用や損害賠償金は、従業員に自己負担させることはできますか?

原則として、会社が全額を従業員に自己負担させることは難しいと考えられます。会社は「使用者責任」を負う立場にあり、また労働基準法により給与からの天引きは原則禁止されています。

事故の損害賠償額は、会社側の管理体制の不備なども考慮され、従業員が全額を負担するケースは稀です。ただし、従業員の故意や著しい過失(飲酒運転など)による事故の場合は、自己負担を求めることが可能となる場合もありますが、会社と従業員の負担割合はケースバイケースで判断されることとなります。

Q3. 従業員が社用車事故を会社に報告しなかった場合、会社はどのような対応をすべきですか?

従業員が事故を報告しなかった場合でも、会社は事実関係を速やかに確認し、厳正に対処すべきです。報告義務違反は企業のコンプライアンスに関わる重要な問題であり、就業規則に基づき対処します。

無報告が続くと、保険適用が遅れる、または適用されないなど、会社が負う法的・経済的リスクが大幅に増大します。再発防止のため、報告の重要性を再認識させる教育と、報告しやすい環境づくりも重要です。

Q4. 社用車事故を防ぐための具体的な対策には、どのようなものがありますか?

事故予防には、ヒューマンエラー対策とテクノロジー活用が有効です。ヒューマンエラー対策としては、定期的な安全運転講習の実施や社内安全運転ルールの徹底、ヒヤリハット事例の共有が挙げられます。

また、テクノロジーを活用した対策として、ドライブレコーダーの導入や運転状況を可視化できる車両管理システムの導入が効果的です。これにより、リスクの高い運転を特定し、個別指導や効率的な事故防止策を講じられます。

社用車事故による経営リスクをテクノロジーで低減しよう

本記事では、社用車で事故を起こしてしまった場合に企業が取るべき対応や、法的な責任についての考え方、事故リスクを低減させるための対策について解説しました。

社用車運行に関するヒューマンエラーやヒヤリハットについて、テクノロジー活用で日頃から低減させる体制を築くことが可能です。

例えば車両管理システム「Mobility+」は、アルコールチェックを徹底できる「アルコールインターロック」機能を搭載しており、ドライバーがアルコール検査を通過しないとエンジンが始動できない仕組みで、飲酒運転を確実に防止します。

社用車の運用に少しでも課題を感じている企業様は、以下のリンクから詳細をご覧ください。